意思決定におけるボトムアップとは。「わかった、お前と心中する!」と叫んだ上司の覚悟

AIコンサルティングで、コンバージョン数を拡大する

多くのグローバル企業が支持する最先端AIマーケティングソリューション。 各領域に精通したコンサルタントが、貴社の課題に最適なAIツールを選定、事業計画から施策推進までサポートします。

目次

もうずいぶん前のことですが、筆者が駆け出しの報道記者だった頃の出来事です。

その日は、日本中のメディアがある船の動きに注目し、港に集合していました。

しかし、予定時刻になっても何ら動きはありません。

何が起きているのかー

その時、「関係者が午後5時から記者会見をする」との情報が入りました。

筆者の局では、夕方のニュースが始まるのも午後5時です。日本中が固唾を飲んで見守っている出来事の真相を、いち早く伝えられるかどうか、できれば記者会見での説明を待ってから、という形にはしたくないものです。

筆者には当時、「確たる情報筋」がありました。

東京にいるデスクにその旨を説明し、そして「確たる情報筋」であるその人に電話したのはニュースが始まる5分前のことです。筆者でなければ電話には出てくれなかったであろう人物です。

そこで内容を手短かに聞き出し、東京にいるデスクに報告しました。

ただ、長い会話はできません。30秒の会話もなかったでしょう。

誤報は許されません。しかしその時デスクは、

「わかった、お前と心中する!」

そう叫んで、ニュースのトップ項目を差し替えるよう編集長に伝え、編集長もデスクを信じ、トップニュースで扱うことを決めたのです。いわゆる「スクープ」が成立しました。

筆者の得た情報を信じてくれたのです。

何重もの信頼プロセス

この意思決定プロセスは、まさに「ボトムアップ」と言えます。現場のことは現場の人間が一番知っている、という報道の原則でもあります。

そして今振り返って注目したいのは、何重もの信頼関係があってはじめて成り立った速報だったという事実です。

報道の現場は、時に分単位、秒単位の争いになります。

その厳しい世界の中で、正式に公表される直前の会見内容について情報を得た筆者を信頼し「心中する」とまで叫んだデスク、そのデスクを信頼し進行表を数分前に変更した編集長。

もうひとつ、デスクは筆者と「確たる情報筋」にあたる人との関係をも信頼したという点です。その人物に会ったことがなくてもです。

ただ、大きなリスクを伴うのもまた事実ではあります。それゆえ「心中」という極端な言葉が出てきたわけです。

トップダウンがなければ企業が進化できない場面も

これは、一つの企業の一つの部署での話です。かつ、短時間で勝負が決まるシチュエーションともいえるでしょう。

一方で企業経営や一定の期間を必要とするマーケティングの世界では、このような決断方法ばかりとはいかないでしょう。

もちろん、中にはトップダウンでの決断が必要と指摘されている経営の形もあります。

その象徴的な事例として、いま多くの企業の課題になっているDX推進の場面を挙げてみましょう。

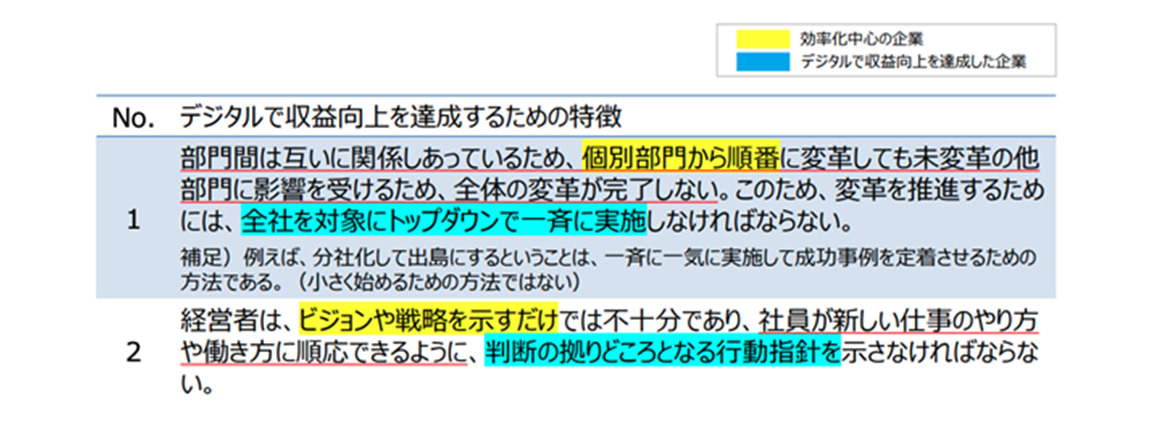

令和4年7月に経済産業省が公表した「DXレポート 2.2」には、このような指摘があります。

そのほかにも指摘項目はありますが、日本でDXが滞っている理由には、部門間の温度差があります。

部門ごとに違うシステムを使っている場合、どの部門も大幅な変更は嫌がります。その意見や温度差の違いをまとめられる人がいない、そのためにDXが進まないのです。

こうした事態は「トップダウン」でしか解決しません。

しかしここで注意したいのは、上にあるようにトップである経営者は「ビジョンや戦略を示すだけでは不十分」という点です。

これは象徴的な言葉ではないでしょうか。

「ビジョンや戦略を示すだけのトップ」はたくさんいます。しかしそれだけでは、具体的行動には繋がらないことでしょう。

しかし、それを待っていては物事は間に合わないというジレンマがあるのも事実です。

マーケティングでの「トップダウン」「ボトムアップ」とは?

このように「トップダウン」「ボトムアップ」にはそれぞれ一長一短があるのは間違いありません。

では、マーケティングでの「トップダウン」「ボトムアップ」はどのように考えれば良いのでしょうか。

マーケティングにおいて、「トップ」は売る側、「ボトム」は顧客ということになるでしょう。この構図について考えてみたい点はいくつもあります。

一定以上の年齢の方であれば、「ガラケー」の存在をご存じでしょう。

そして、これがあまり褒められたネーミングでないこともご存じの方はいらっしゃるでしょう。

「ガラケー」とは「ガラパゴス携帯」、つまりガラパゴス諸島のように、独自の生態系の中でのみ繁殖したもの、という意味です。グローバルスタンダードとは潮流の異なる商品、という意味です。

カメラの高画質化、動画の送受信機能、ワンセグ受信、おサイフケータイ…当時では新しい技術でした。今のスマートフォンは、これらの新しさで競争している部分もあります。

しかし、なぜ現代のスマートフォンの高機能化はもてはやされ、当時のガラケーの高機能化は長く支持されなかったのか。

そこには「トップダウン」「ボトムアップ」の違いがあると筆者は考えます。

その頃、日本の家電製品は「高品質」を売りにしていました。しかし当時、同時に「そこまでの機能は求めていないのに高いだけ」というふうに海外では捉えられていたのです。

その象徴が、ハイアールなど中国企業の日本での台頭です。

ある時筆者は、銀座4丁目のビル屋上看板がいつのまにかハイアールに変わっていたのを見て時代の変遷を感じたものです。

また、当時で言えば、海外に出張に出た際のホテルでは、テレビはLGかサムスンが一般的でした。リーマン・ショックの頃です。

「値段も機能もそこそこ」が当時、消費者=ボトムに求められていた一方で、日本では、「企業が売りたいものを売る」というトップダウンの姿勢を変えられなかったところにギャップがあったのです。

これはまさに、トップダウンの弊害です。

一方で、Appleのスティーブ・ジョブズはiPhoneについてこのように考えていたといいます。

ジョブズは常に、「テキサスのおばさんでも簡単に使える機械」を目指していたそうです。彼は携帯電話からボタンをほとんどなくすために「タッチパネル」という方式を採用しました。「タッチパネルを発明したからアイフォーンを作った」のではないのです。消費者がどうしたら最も使いやすいかを考えて、タッチパネルを採用したのです。さらに彼は日本企業の常識では絶対に考えられないことをしました。アイフォーンを「取扱説明書なし」で売り出してしまったのです。その結果がどうなったかは、皆さんの知る通りです。

引用:森岡毅「USJを劇的に変えた、たった1つの考え方」角川書店 p41

ジョブズは自ら「ボトム」の需要を嗅ぎとるという以上に、ジョブズが「ボトム」に需要をもたらし、そこに市場を自ら作り独占した、ともいえるでしょう。

なにか「お客様の声」や「クレーム」があったわけではないでしょう。

ここに大きなヒントがあると筆者は考えます。

「お客様の声」はすべてか?

「お客様の声を反映した製品」「お客様の声を反映してリニューアル」。

この「ボトムアップ」の構造は、どの企業も考えることです。

しかし、消費者が求めるものは、基本的にみな同じです。同じことを考えている消費者が多いのは当然のことでしょう。

しかし「お客様の声」に従いすぎると商品は均質化されてしまい、企業の独自性を発揮できなくなってしまいます。その先に発生するのは、企業が身を削り合うだけの価格競争でしかありません。

企業と顧客の関係としてひとつの在り方は、ジョブズが実践した「市場を作り出す」ことでしょう。

そして、企業は真の強みを見つけ出すべきと主張し「コアコンピタンス」という言葉を提唱したロンドン・ビジネススクールのゲイリー・ハメル氏らは、このような言葉を残しています。

顧客第一に考えることが新発明のように思っている経営者がいるのにはいささか驚かされるが、顧客満足の考え方は歓迎すべきことだし、努力を払って当然である。しかしもし目標が単に既存の市場でのシェアを維持することではなく、未来に一番乗りすることだとしたら、顧客主導以上のことが必要である。顧客には先を見通すことはできない。これは自明である。

引用:ゲイリー・ハメル/C・K・プラハラード「コア・コンピタンス経営」文庫版p161

未来を考えた時、顧客と企業の関係は「ボトムアップ」だけでなく、企業が顧客をリードする形が理想的だというわけです。

それは「売りたいものを売りつける」という意味の「トップダウン」ではなく、未来には顧客にどのような「ワクワク」を提供できるか。

そこに思いやりの至った、顧客と「未来を共創する」関係でなければ意味をなしません。

メールマガジンを購読する

マーケターや広告担当者向けに、リスティング広告を中心としたマーケティングに役立つ情報を無料でお届けします。無料で登録する

(購読解除はいつでも可能です)

AIコンサルティングで、コンバージョン数を拡大する

多くのグローバル企業が支持する最先端AIマーケティングソリューション。 各領域に精通したコンサルタントが、貴社の課題に最適なAIツールを選定、事業計画から施策推進までサポートします。

アドフレックス編集部

アドフレックス・コミュニケーションズ公式アカウントです。

アドフレックス・コミュニケーションズ公式アカウントです。